Praxis habitada: la gestión cultural como forma de vida

Hablar de gestión cultural con Adriana Pedret es hablar de una vida dedicada a entretejer vínculos, escuchar memorias y abrir caminos para la cultura iberoamericana.

Adriana Pedret

Con casi cuatro décadas de experiencia, su nombre está ligado tanto a instituciones emblemáticas en Venezuela como a proyectos de cooperación en España y Portugal, y más recientemente, a la creación y dirección de EXIB Música, plataforma que durante una década fortaleció la circulación de las músicas iberoamericanas en Europa.

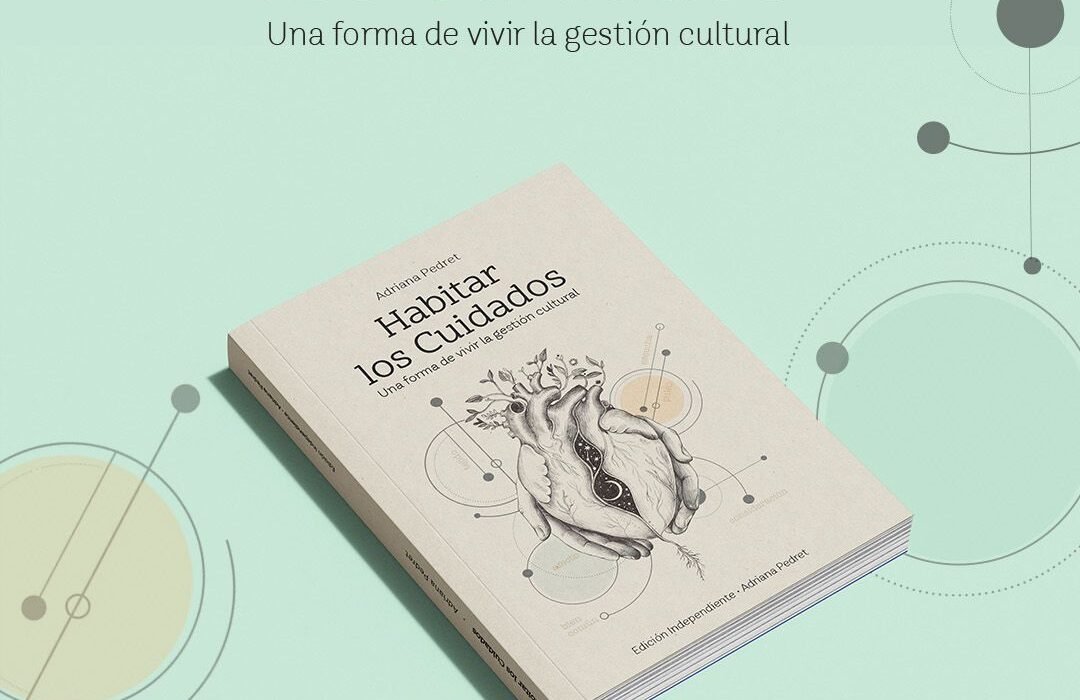

Pero, más allá de los logros visibles, Pedret ha sostenido siempre una misma convicción: la cultura no es un adorno ni un conjunto de eventos, sino un espacio de vida común que solo se hace posible si está atravesado por el cuidado. De allí surge su nuevo libro, que es a la vez testimonio personal, manifiesto ético y reflexión profesional: Habitar los Cuidados

En esta entrevista, Adriana comparte con generosidad las claves de su mirada: por qué decidió autopublicar su obra, cómo se manifiesta la ética comunitaria en los proyectos culturales, y de qué manera su propia trayectoria la llevó a situar el cuidado como centro de la gestión cultural. Sus respuestas nos invitan a detenernos, a respirar y a repensar la cultura no como algo accesorio, sino como un bien común que florece cuando se sostiene desde la ternura, la coherencia y la escucha.

- Adriana, ¿qué significa “habitar los cuidados” dentro de la gestión cultural?

Cuando hablo de habitar los cuidados en la gestión cultural me refiero a una búsqueda de coherencia vital: que lo que sentimos, pensamos y decimos se exprese también en lo que hacemos. Para mí, esa coherencia es el núcleo de la praxis, entendida no solo como acción técnica, sino como el lugar donde pensamiento y vida se encuentran y se expresan.

Por otro lado, habitar significa asumir esa praxis no como algo externo o impuesto, sino como algo que se encarna, que se vive desde dentro. Habitar es comprometerse con un modo de estar en el mundo, con una forma de relación con los demás y con uno mismo.

La unión de ambos conceptos, praxis y habitar, me permitió llegar a esta idea de habitar los cuidados: se trata de reconocer los cuidados como la condición de posibilidad de la vida común. En la gestión cultural, esto implica mirar, detenerse en cada proyecto, cada vínculo y cada proceso desde esa coherencia entre sentir, pensar, decir y hacer, de manera que lo que construimos con las comunidades tenga raíz humana y sostenibilidad vital.

- Su libro describe la gestión cultural como una praxis habitada. ¿Podría explicar qué quiere decir con ello?

Como he mencionado antes: al hablar de praxis habitada me refiero a esa coherencia entre sentir, pensar, decir y hacer. La palabra praxis suele asociarse solo a la acción, pero yo la entiendo como la acción encarnada en una forma de vida.

Decir habitada es recordar que no basta con ejecutar tareas culturales o con aplicar técnicas; se trata de vivir la gestión cultural desde dentro, con las propias convicciones, afectividades y cuidados. Para mí, ahí está la diferencia: la praxis como una forma de ser en relación con los otros.

- ¿Por qué decidió autoeditar este libro y cómo se relaciona esto con su enfoque sobre la cultura?

Escribir este libro ha sido, ante todo, un proceso de aprendizaje y de constancia, pero también de escucha personal y de atención a mi propia experiencia situada como gestora cultural. Cuando empecé a escribir no sabía cuánto tiempo me llevaría ni siquiera si ese puñado de reflexiones acabaría convertido en un libro. Esa incertidumbre me fue marcando un ritmo muy personal, donde el recorrido tenía tanta o más importancia que el destino. Esa dinámica íntima me llevó a investigar el camino de la autopublicación, que finalmente se concretó en este libro. En este proceso conté con apoyos que fueron esenciales: una correctora con enfoque editorial que no solo cuidó el estilo, sino que también supo escuchar la voz que yo quería preservar y potenciar; una ilustradora que interpretó el pulso del texto con sensibilidad; y una diseñadora cómplice y creativa que supo traducir todo ese movimiento interior en una forma visual coherente.

Autoeditarlo fue consecuente con sostener un proceso donde cada decisión estaba enraizada en la experiencia. Ahora me queda la esperanza de que gestores y gestoras culturales encuentren en estas páginas una resonancia con sus propias prácticas y afectividades.

- Usted habla de una “ética comunitaria” en la cultura. ¿Cómo se aplica esto en proyectos concretos?

En mi experiencia, la forma en la que gestores y gestoras culturales nos aproximamos a una comunidad marca la diferencia. La capacidad de percibir los ritmos, de atender a los silencios, de respetar el pulso que ya existe en lo colectivo. Esa primera escucha, esa observancia respetuosa y delicada, es lo que yo entiendo como una ética comunitaria.

La he visto manifestarse en cosas muy concretas: en dar tiempo a que las personas hablen desde su memoria, en reconocer relatos que a veces parecen pequeños pero que sostienen la identidad, en acompañar procesos sin acelerar, sin imponer. Se trata de dejar que la comunidad marque el compás y que el proyecto crezca desde allí. De esa manera, la gestión cultural se comparte, y la cultura encuentra un lugar para habitar en la convivencia, en la memoria y en el cuidado mutuo.

- Su obra propone repensar la relación con la vida y con los demás. ¿Qué aprendizajes espera que los lectores extraigan?

Lo que más ilusión me haría es que este libro invitara a los lectores, a gestores y gestoras culturales, a sostener la respiración antes de actuar: a detenerse en ese umbral íntimo que precede a la acción, allí donde se gesta la verdadera disposición a hacer.

Creo que la gestión cultural, como cualquier práctica de la vida, gana hondura cuando no se precipita, cuando se permite ese instante de recogimiento en el que sentimos qué nos mueve, qué pensamos, qué queremos decir y cómo queremos hacerlo. Ese pequeño momento de pausa puede transformar la manera en que nos vinculamos con los demás, porque allí es posible gestar los cuidados, abrazar la coherencia y hacer silencio para afinar la escucha en cada gesto.

Si este libro logra transmitir la importancia de observar ese umbral, entonces habrá cumplido con su sentido.

- Adriana, ¿qué experiencias personales o profesionales la llevaron a interesarse por el cuidado como eje de la gestión cultural?

Más que una experiencia concreta, ha sido el acumulado de muchas vivencias lo que me llevó a situar el cuidado como eje de mi mirada como gestora cultural. La exploración de la memoria, el descubrimiento del valor que reporta cada práctica y la consideración de mi propia historia personal me fueron revelando que este oficio no se limita a lo técnico o a lo visible, también involucra lo íntimo: la manera en que nos habitamos, lo que nos sostiene y lo que trasladamos en las relaciones que construimos.

Mis inicios en Venezuela fueron un despertar: allí descubrí que la gestión cultural era una manera de estar en la vida. Trabajar en instituciones como el Instituto Cultural Brasil-Venezuela, el Ateneo de Caracas o el Teatro Teresa Carreño, por mencionar algunas, me enfrentó muy pronto a los grandes retos de la gerencia institucional y de la gestión administrativa. Aquella raíz fue mi primera escuela. Aprendí pronto que la gestión cultural nunca es neutra: cada gesto, cada decisión, cada proyecto tiene un peso en la vida colectiva. Con los años y mi trabajo de más de 20 años en España, el hacer en cultura se fue desplegando en distintos ámbitos: el espacio institucional, donde comprendí otras dinámicas de políticas públicas y de cooperación cultural; el acompañamiento de proyectos artísticos y comunitarios, que me permitió estar cerca de creadores y colectivos en sus búsquedas; las mentorías con artistas, gestores culturales y sus proyectos que me mostró que cada relato encierra un aprendizaje y cada experiencia un saber que merece ser cuidado.

La ideación y puesta en marcha de un emprendimiento independiente como fue EXIB Música – Expo Iberoamericana de Música (España-Portugal 2014-2023), que nació de la necesidad de abrir un espacio para las músicas iberoamericanas en Europa, me llevó a habitar diversas ciudades a lo largo de nueve ediciones y más de diez años, a entrar en contacto con el trabajo de más de 250 artistas iberoamericanos, y de cientos de programadores que fueron parte de sus ediciones. EXIB Música ha sido para mí un laboratorio constante de experimentación comprometida, un trabajo en equipo que me permitió explorar vínculos y formas colaborativas para la movilidad de las músicas iberoamericanas. Más que un espacio de exhibición, se convirtió en un terreno fértil donde fuimos encontrando caminos y formas mas humanas de hacer, de pensar juntos, juntas cómo sostener esas trayectorias y trayectos desde la cercanía, el respeto y la cooperación sostenida.

Trabajar en diferentes países me ha revelado la riqueza y la complejidad de los contextos, y me ha enseñado el valor de ejercitar una escucha atenta para aprender de cada territorio y de cada comunidad. En ese recorrido también viví la incertidumbre permanente de la gestión cultural, que muchas veces impacta en la salud física y emocional. Aprender a convivir con las vicisitudes —con sus luces, con sus límites y también con los tropiezos— ha sido y es en sí mismo una escuela, aprender que de los errores y omisiones también se desprenden aprendizajes valiosos si sabemos leerlos con honestidad.

Ese cúmulo de experiencias me llevó a reconocer en el cuidado la base que sostiene tanto la vida personal como la vida comunitaria. Desde ahí tengo la certeza que sin esa dimensión es difícil imaginar una gestión cultural fecunda y sostenible, orientada al bienestar colectivo.

- ¿Hubo algún momento o proyecto específico que marcara un antes y un después en su forma de entender la cultura y el cuidado?

Más que un momento o un proyecto concreto, fue ir reconociendo, a lo largo de los años, el papel profundo que la cultura tiene en la transformación social. Ver cómo la cultura puede cultivar la conciencia en relación con los derechos culturales y humanos en general, acompañar procesos de memoria y fortalecer vínculos comunitarios me fue confirmando que su alcance va mucho más allá de la programación de actividades o la gestión de recursos.

La cultura es también transformadora porque trabaja con lo que emociona, con aquello que toca la sensibilidad de las personas y las comunidades, y desde allí abre posibilidades de encuentro y de cambio. La cultura es un bien común que se sostiene en la medida en que cuidamos tanto de las personas como de los procesos. Y en este horizonte resulta imprescindible reconocer la necesidad de invertir en cultura no desde intereses coyunturales o instrumentalizaciones políticas, sino como una apuesta transversal para la cohesión social. Porque sin esa mirada, la cultura corre el riesgo de ser tratada como algo accesorio, cuando en realidad constituye uno de los pilares más sólidos para sostener la convivencia.

- ¿Cómo influyen su historia de vida y sus valores personales en la manera en que aborda los proyectos culturales?

La sensibilidad fue revelándose temprano como un rasgo que acompañó mi forma de vivir y de trabajar, aunque no siempre fue bien interpretada. A menudo se entendía como fragilidad. Con el tiempo comprendí que en realidad, es una fortaleza que me ha permitido reconocer que detrás de cada acción cultural hay afectos, memorias y cuerpos que merecen cuidado. Hoy sé que esa sensibilidad, lejos de ser un obstáculo, es el hilo conductor que me guía y me recuerda que lo cultural se teje en los vínculos y en la capacidad de sostenerlos con coherencia y ternura.

- ¿Qué la inspira a seguir explorando y escribiendo sobre la dimensión ética y humana de la gestión cultural?

Lo que me inspira a seguir explorando y escribiendo sobre la dimensión de los cuidados en la gestión cultural es la necesidad de mantener viva una coherencia vital: que lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos no vaya por caminos separados. No es algo que se alcance de una vez y para siempre; es más bien un ejercicio cotidiano, un esfuerzo constante que cualquiera puede practicar en su manera de trabajar, de relacionarse o de sostener un proyecto. Insistir en la necesidad de otorgar reconocimiento y valor a la experiencia situada: aprender de lo que cada contexto enseña, de lo que las comunidades ya saben y de lo que se construye en la práctica cultural. Esa atención nos permite comprender mejor cómo acompañamos procesos. He visto muchas veces cómo, aun con muy pocos recursos, se sostienen proyectos llenos de creatividad y compromiso. Allí habita una fuerza sencilla y valiosa, un conocimiento inestimable: la capacidad de transformar la vida social desde la cercanía.

- Por último, ¿qué consejo daría a quienes trabajan en cultura y desean incorporar esta perspectiva de cuidado en su práctica diaria?

Más que un consejo, lo que puedo compartir es una reflexión que me ronda constantemente: la importancia de acompañar los procesos culturales con sensibilidad y consideración, pero sin que eso implique la erosión de nuestra propia salud. Creo que en la práctica cultural está también la posibilidad de encontrar un centro de bienestar: un lugar desde donde nos sostenemos para sostener, desde donde podemos reconocer nuestros propios ritmos y así respetar también los de la comunidad.

En la vida cultural todo se acelera con facilidad —los plazos, los recursos, las urgencias—, pero detenernos a escucharnos, a cuidarnos y a darle valor a lo vivido nos ayuda a que nuestra práctica sea fecunda y sostenible en el tiempo. Si logramos mantener ese equilibrio, la cultura no solo transforma a las comunidades: también nos transforma a nosotros y nosotras, gestores y gestoras culturales, de forma esencial.

El libro esta disponible con envío a toda Iberoamérica, en

Créditos del libro:

María Martha Fernández Ricci · Correctora de estilo con enfoque editorial Pilar Mena · Ilustradora Ximena Chapero · Diseñadora Gráfica

Edición de la autora: Adriana Pedret

Por : Linda D’Ambrosio

Madrid, España