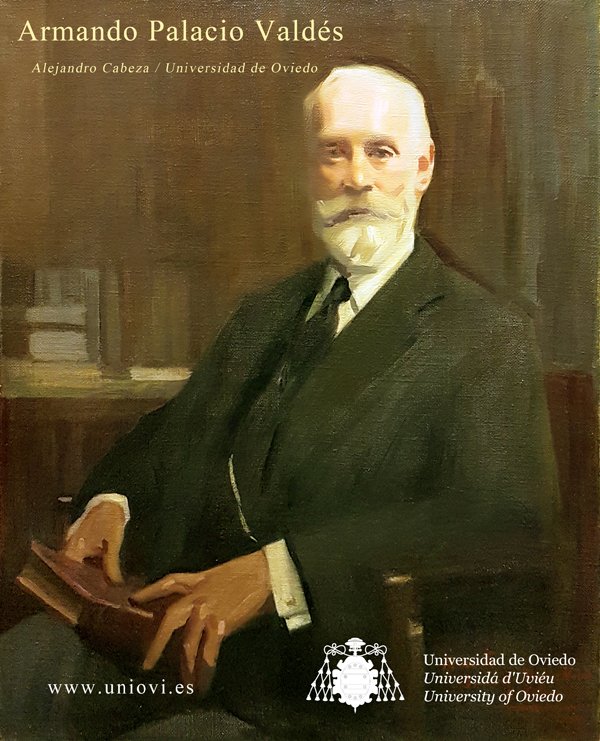

Armando Palacio Valdés, uno de los escritores españoles más internacionales, dos veces nominado al Nobel, ingresa de la mano del pintor valenciano Alejandro Cabeza en la Universidad de Oviedo

Por Salomé Guadalupe Ingelmo

El pasado 11 de diciembre, un retrato de uno de los escritores españoles más conocidos y reconocidos en el extranjero pasó a engrosar la colección de la prestigiosa institución. Con ocasión de ese hecho, entrevistamos al autor del cuadro.

Parece que estoy destinada a hacerle la misma pregunta cada vez que una entrevista nos reúne, así que le ruego me disculpe si parezco poco original. ¿Por qué Palacio Valdés precisamente?

Para serle sincero, lejos de hastiarme, la pregunta me resulta especialmente pertinente en este caso. Armando Palacio Valdés se me antoja el paradigma perfecto del autor relegado que tanto me desconcierta, y que me empujó a poner en marcha este proyecto de, por decirlo de algún modo, rescate iconográfico de grandes talentos literarios, que muy recientemente se ha visto ampliado a figuras meritorias en otros ámbitos del saber.

Aún en vida, Palacio Valdés, hubo de soportar el olvido al final de sus días. Parece que Durante la Guerra Civil, en Madrid, donde residió desde su traslado en 1870 para estudiar Derecho, lo pasó bastante mal. Ya enfermo, él, que había tenido una vida privilegiada y había cosechado reconocimiento y fama, llegando a pertenecer incluso a la Real Academia Española, conoció el hambre y el desamparo. Los hermanos Álvarez Quintero le hacían llegar los víveres que podían reunir; al final fueron su única fuente de ayuda hasta su muerte en 1938, con 84 años de edad. Me parece un gran ejemplo de la ingratitud que la sociedad a menudo reserva para sus cerebros o sus talentos más destacados, y es esa injusticia la que precisamente yo intento paliar con mis obras.

Junto con Blasco Ibáñez, con quien curiosamente comenzó este proyecto pictórico hace ya más de una década, Palacio Valdés es nuestro autor más internacional, especialmente traducido al inglés. En nuestro país fue objeto de homenajes a principios del siglo XX. Se hizo tan popular que, a la muerte de Galdós, fue considerado Patriarca de las Letras Españolas. Sin embargo, fuera de su Asturias natal, actualmente, a pesar de ser autor muy prolífico, los lectores españoles no parecen muy familiarizados con su figura. Estas cosas me turban profundamente.

Ahora, sin embargo, el retrato disfruta de un marco excepcional en el Rectorado de la Universidad de Oviedo, un privilegiado espacio museístico donde tiene cabida parte del riquísimo patrimonio de esta institución, una de las universidades más antiguas de España y de Europa, fundada en 1608 ‒aunque la bula papal que respaldaba su ejecución fue dictada el 15 de octubre de 1574 por Gregorio XIII‒. ¿Cómo se siente sabiendo que su obra se encuentra expuesta allí?

La satisfacción es difícilmente descriptible. Viene a ser algo así como colocarle al retrato un grueso marco del siglo XVII, uno de esos que sólo rara vez se encuentran, a precios astronómicos, en ciertos anticuarios. Además de una indiscutible profesionalidad, en la Universidad de Oviedo he encontrado una conmovedora calidez y humanidad. El respeto y la admiración que han demostrado hacia la figura del autor en su tierra natal realmente me han sobrecogido. La Universidad ha recibido con gran entusiasmo la obra, y todas las gestiones que han rodeado su traslado se han efectuado con exquisito mimo. Sé que allí el cuadro va a estar rodeada de afecto, y eso supone la mayor satisfacción para un autor.

La composición, muy clásica, por su elegancia, recuerda ciertos retratos de grandes mitos literarios ingleses coetáneos de Palacio Valdés. Se vienen a la cabeza fotos de archivo de Conan Doyle ‒que en edad avanzada tiene incluso un cierto parecido en los rasgos faciales‒, Rudyard Kipling o Henry James, por ejemplo.

Respecto a la forma en la que abordo la representación, yo soy un retratista clásico, un pintor academicista, y por tanto no podría ni querría hacer otro tipo de retrato. Por otro lado creo que los cánones clásicos, la elegancia y sobriedad que los distingue, armonizan perfectamente con casi todas las figuras inmortalizadas por mí.

Es curioso lo que manifiesta, porque en concreto Palacio Valdés fue muy cosmopolita. Tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia acomodada y en su momento gozó de una intensa vida intelectual en parte vinculada a su actividad como crítico literario y periodista. Dicho sea de paso, Armando Palacio Valdés, cronista parlamentario, fue la última persona que vio vivo a Eduardo Dato, cuando le abordó a la salida del Senado para hacerle algunas preguntas, justo antes de que el presidente del Gobierno pereciese víctima del atentado en el que acribillaron su coche con veinte balazos a la altura de la Puerta de Alcalá.

Palacio Valdés, que fue nominado al Nobel dos veces (1927 y 1928), se reunía habitualmente con intelectuales franceses en la localidad de Capbreton, donde residía parte del año desde 1908. La Primera Guerra mundial hizo que El imparcial le enviase como corresponsal a París. Todo ello justifica el reconocimiento que obtuvo en suelo galo, aunque el autor se hizo muy popular también en Estados Unidos.

¿Cómo escoge a las figuras que desea retratar?

Me centro especialmente en las personas que han ofrecido aportaciones importantes a la sociedad. Se puede decir que mis retratos reflejan mi modesta gratitud. Sobre todo he retratado escritores porque creo que su influencia sobre nuestros semejantes es mayor y porque los escritores, los artistas en general, se revelan seres esencialmente generosos, que están deseosos de compartir experiencias con los demás y de mejorar el mundo que les rodea. Además, me fascina su facilidad para expresarse mediante la palabra, porque obviamente mi principal vía de comunicación es otra. Aunque creo que el proceso creativo tiene mucho en común entre artes como la literatura y la pintura, si bien los recursos que emplean las disciplinas sean diversos. He pintado sobre todo escritores; pero luego me di cuenta de que la vida de un investigador, como la de un artista, exige mucho sacrificio, y comencé a pintar también algunos científicos e investigadores de otros ámbitos del saber cuyo proceder –siempre me rindo ante la integridad y la bondad– y cuya contribución a la humanidad merecen igualmente reconocimiento. Además, rara vez el ciudadano medio es capaz de ponerle rostro a este tipo de profesionales. Su actividad, aun siendo esencial, en cierto modo se desarrolla en las sombras, sin ningún afán de protagonismo. Por eso, si con mis cuadros puedo dotarles de rasgos concretos, acercarlos al público para que este reconozca finalmente su gran labor, considero cumplido mi objetivo.

Sin duda el grueso de mi colección de retratos de personajes ilustres la constituyen los cuadros de escritores consagrados, y obviamente no puede ser casualidad. Admiro el dominio que los buenos escritores tienen del lenguaje: mediante la palabra, consiguen que lo más complejo parezca sencillo, natural. Yo intento hacer lo mismo con la pintura. Pero, expresándome yo con otras herramientas, admiro su aparente facilidad para usar la palabra. Admiro el talento y la constancia que advierto tras un buen profesional de la literatura, de cualquier disciplina en general. Lo valoro en su justa medida porque yo mismo sé cuanto esfuerzo y trabajo me ha llevado llegar a almacenar los conocimientos sobre pintura que ahora atesoro. Seguramente por eso pinto sobre todo escritores: es mi forma de demostrar mi admiración y mi gratitud por todo lo que ofrecen al resto de la sociedad. Creo que es de justicia devolverles un poco de ese esfuerzo y pasión que ellos nos han regalado generosamente, con el único afán de hacernos mejores personas y de construir sociedades más ecuánimes.

En sus declaraciones siempre deja muy claro que, para usted, pintar un retrato es rendir un homenaje para la posteridad. ¿El reconocimiento público no está completo sin el cuadro?

No se trata exactamente de eso; pero yo soy pintor, y la mejor forma con la que cuento para homenajear a las figuras que despiertan mi admiración es poner a su disposición mis pinceles. Un retrato es para siempre. Conservamos fotos de algunos de esos personajes que nos permiten recordar su aspecto, pero ambas cosas no se pueden comparar: sucede que un cuadro es siempre una interpretación más humana que la foto. Implica, además, una firme voluntad: una codificación por parte del pintor, que a su vez exige una profunda reflexión sobre el ser humano y el profesional que se está pintando, y una decodificación posterior por parte del público. Contemplar cuadros es una actividad exigente e implica un esfuerzo, un esfuerzo que se vierte por una parte en los aspectos técnicos, pero que también redunda en un empeño por comprender mejor al retratado. Por ejemplo, yo estudio mucho la expresión facial y el lenguaje corporal de mis modelos, hasta detectar los rasgos que mejor los definen. Para realizar un buen retrato de un individuo hay que haberlo analizado antes muy en profundidad. Y por ese motivo contemplar un gran retrato puede ayudarnos a comprender mejor al ser humano, o cuanto menos a sentirnos más cerca de él. También por eso el autorretrato resulta tan importante, tan revelador, para un pintor.

En definitiva, hay que luchar contra el olvido: el ser humano es un animal desmemoriado y a menudo ingrato. El reconocimiento, si llega –que suele hacerlo tarde, normalmente tras la muerte–, es generalmente pasajero. Nos encaminamos hacia una sociedad de usar y tirar. Se vuelve a hablar de Cervantes, como si fuese una moda, en su cuatrocientos aniversario, y después lo relegamos de nuevo al ostracismo. El tiempo es devastador, y yo no soporto pensar que pueda pasar por encima de figuras que tanto dieron, borrando su huella. Las personas que retrato se ganaron su lugar en la historia, para siempre, con sus maravillosas palabras, sus obras y su proceder intachable; yo soy una mera herramienta para recordarlo y combatir el olvido. El paso del tiempo y la desidia o la indiferencia amenazan incluso a los más grandes hombres y mujeres; no podemos bajar la guardia. En el fondo es ése el motivo por el que pinto a determinados personajes: no quiero que, bajo ningún concepto, su recuerdo desaparezca.

Últimamente la prensa parece empeñada en describirle como un pintor decimonónico. En algún medio nacional insisten incluso en denominarle “pintor del XIX” ¿Es realmente así o más bien nos encontramos ante un tópico? Porque la verdad es que me parece usted bastante normal: de hecho, un individuo de su tiempo. ¿Se considera un anacronismo, una reliquia del pasado? ¿Su obra manifiesta una reacción o una oposición al mundo moderno, al siglo XXI?

No, en absoluto. Si soy un pintor clásico no es por rebeldía o por ir contracorriente. Sencillamente se trata de una decisión que tomé como profesional ya hace treinta años, cuando comencé a pintar. Comprendí enseguida que un buen pintor ha de tener una sólida formación, y además hay cualidades en la pintura cuya validez es eterna, que no dependen de pasajeras modas o efímeros movimientos. Son esas las que me interesan. Para ponerle un ejemplo, Velázquez era un monstruo en su tiempo, nadie pone en duda hoy en día que en efecto lo fue y nadie dirá lo contrario dentro de varios siglos. A eso me refiero. Un buen pintor ha de tener un considerable conocimiento sobre el color ‒que en el fondo es física y química‒, ha de dominar el dibujo y debe estar atento a la composición, a la luz y mil cosas más. Aunque luego su propia evolución pueda llevarle en algunos casos, buscando una mayor libertad o nuevas fórmulas de expresión, a conceder menos importancia a algunas de estas facetas. Aparte de su capacidad de sugerir y comunicar, las artes plásticas presentan exigencias formales, y por supuesto se pueden analizar y enjuiciar objetivamente. Uno puede tener unos mensajes interesantísimos que transmitir, pero ha de alcanzar también un cierto nivel en la capacidad de ejecución. Y para eso ha de formarse.

Pero el que yo sea un pintor clásico no significa que no pueda disfrutar del buen arte abstracto, por ejemplo. Cuando hay un profesional responsable detrás de una obra siempre se nota, independientemente de las fórmulas de expresión que emplee. No me gusta, sin embargo, la creciente mercantilización del arte y la falta de juicio crítico generalizada y voluntariamente fomentada. Pero eso es una historia diferente; ahí ya no se trata de arte, sino de intereses de otro género.

Dentro de mis pequeñas posibilidades, intento mejorar mi entorno. Pero reconozco que mis posibilidades, como las de cualquier otro individuo, son muy limitadas. No albergo resquemor hacia este siglo, si es esto lo que usted pregunta. Gozo de una considerable serenidad interior. Soy una persona muy normal, no se crea. No me gusta del todo el mundo en el que vivo, ciertos aspectos del mundo en el que vivo; pero reconozco que hemos evolucionado en muchos sentidos. Diría que el progreso habría sido mayor si la tecnología no hubiese corrido paralela a una deshumanización creciente, pero aún así los logros sociales de los últimos siglos resultan evidentes. No obstante queda mucho por hacer, y nos enfrentamos a retos que me parecen cruciales. En ese sentido puede resultar útil recuperar esencias del pasado, valores que se están perdiendo y me parecen fundamentales para construir un ser humano integral. No todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco es siempre mejor lo más nuevo sólo por ser más reciente. Lo inteligente sería aprender del pasado todo lo que puede enseñarnos para continuar adelante, no pretender anularlo o invalidarlo solo por esnobismo, necedad o simple ignorancia. Para rechazar algo, antes hay que conocerlo bien, y en general se ha instaurado una moda según la cual lo oportuno es no mirar hacia atrás. Pero el presente es fruto del pasado, y sólo entendiendo aquel podemos entender éste. El pasado tiene mucho que enseñarnos. Un pintor debería saber cuánto pueden ofrecerle los grandes maestros que le precedieron, aunque luego decida tomar otras vías y se acoja a otras fórmulas de expresión artística.

Si se me permite cerrar con una pregunta un poco indiscreta, ¿en qué anda metido últimamente?

Recientemente he retratado al poeta ganador del XI Concurso Literario Internacional Ángel Ganivet. Se trata de un concurso de literatura en lengua española nacido en Finlandia, con el que comencé a colaborar hace ya cuatro años. Precisamente porque creo que es importante promover las artes en todas sus facetas y que el talento necesita un mayor reconocimiento social. Como ve no sólo me preocupa pintar mentes consagradas y ya desaparecidas, sino también incentivar las del presente para que todos podamos disfrutar de un mejor futuro, uno más humano y brillante.

Uno de mis últimos trabajos acabados, del que me siento especialmente satisfecho por varios motivos, ha sido un retrato de Ricardo Orueta y Duarte, historiador del arte y Director General de Bellas Artes con la Segunda República ‒por cierto, evacuado en el mismo grupo de Antonio Machado durante el 1936‒, impulsor en la conservación del patrimonio y directamente implicado en la evacuación del patrimonio histórico en la España republicana durante la Guerra Civil. El patrimonio histórico artístico de mi país le debe mucho, y si preguntase usted a los viandantes de cualquier ciudad española quién es, seguramente casi nadie sabría contestarle. ¿Entiende usted ahora mejor el objetivo de mis retratos?

Me permitirá, sin embargo, que guarde silencio respecto a la última obra que tengo entre manos, aún en desarrollo. Considérelo, más que superstición, una invitación. Así quizá tenga oportunidad de regresar a preguntarme por ella una vez se dé a conocer públicamente. Yo le lanzo el anzuelo.