Valle-Inclán, sin mitos

Las máscaras pertinaces

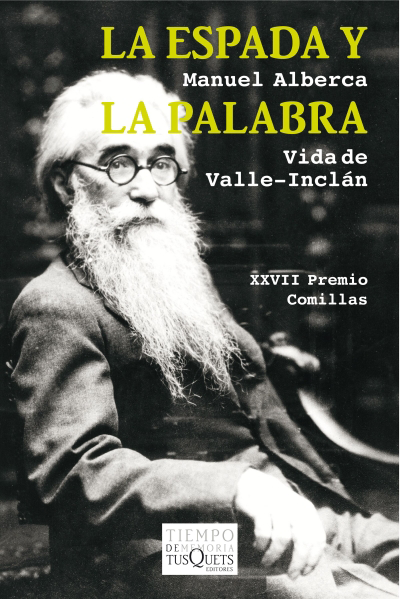

Manuel Alberca concluye esta notable y amena biografía de Valle-Inclán justo en la jornada de su entierro, para desmentir alguna de las palabras finales que se le atribuyeron y algunos episodios inventados que circularon como ciertos y que tuvieron como escenario el propio sepelio. Sin duda, afirma, todo «era una prueba más de la empatía que siempre despertó el personaje público y sus máscaras entre la gente. Pero ahora la leyenda debe cesar para que hable el relato veraz de los hechos». No sé si, a estas alturas, cabe apelar a tal cosa cuando Valle-Inclán es, sin duda, el autor español del siglo XX más concienzudamente estudiado y mejor conocido. Pero también es cierto que hasta 1960 no fue así y que su posteridad inmediata –rica de anécdotas y más atraída por su etapa modernista que por la de su madurez expresiva– le relegó ante figuras como Unamuno y Azorín, e incluso Baroja; después, lo cierto es que el inventor del esperpento y el renovador de la escena española sacó ventaja a todos y, en el cincuentenario de su muerte, en 1986, Gonzalo Torrente Ballester solemnizó por escrito lo que entonces pensaban casi todos: que era el mayor escritor español del siglo XX. Hoy el primer puesto andaría más disputado, pero nadie lo desbancaría del quinteto (o sexteto) de cabeza.

Pero las máscaras han sido pertinaces porque también eran y son «hechos», aunque lo sean a su modo. Lo cierto es que Valle-Inclán contribuyó como nadie a la aureola de excentricidad, intransigencia e intemperancia que siempre lo acompañó y que buscó como sello de identidad personal. Uno de sus más inteligentes valedores, Manuel Azaña, le previno del daño que podía ocasionar a su fama, en el precioso artículo «El secreto de Valle-Inclán» (1923): «Es probable que esté destinado a soportar una desfiguración grosera, popular, y que dure en la memoria del vulgo como un carácter terrible, agrio. ¿No padece Quevedo una reputación de procaz deslenguado?» El ejemplo no parecía descabellado y también lo esgrimió Unamuno con ocasión de su hermosa despedida de 1936, que luego comentaremos. Como el autor del Buscón, ningún otro escritor de su tiempo tuvo una intimidad tan inaccesible y pocos, sin embargo, contaron tantas cosas de sí mismos. Pero la intensidad de sus afectos sólo aparecía en su obra literaria; su vida parecía resolverse en anécdotas divertidas (y alguna vez apócrifas), réplicas venenosas o fantasías heroicas (que son lo contrario de lo íntimo). Al lado de tanta bisutería autobiográfica, exhibió –con mucha exageración, sostiene con razón Manuel Alberca– sus desazones vitales, que tampoco son exactamente la intimidad de un espíritu: Quevedo se quejó de sus tiempos menguados y Valle-Inclán, de sus postergaciones, de sus pocos ingresos y de la pobreza espartana de su vida. Ambos recurrieron con frecuencia el favor de sus amigos, o al del poder público, con una mezcla de soberbia, indiscriminación y chantaje; exageraron sus dolencias (que no fueron pocas, sin embargo) e incluso acabaron muy mal en sus matrimonios.

Un profesional de la literatura

Los testimonios y las cuentas que en este libro se esgrimen (y que conforman, entre otras cosas, una importante y necesaria biografía editorial de Valle-Inclán) no dejan lugar a dudas: nuestro escritor nunca fue pobre. Cambió de editores a menudo, sostuvo una estrategia de prestigio (de la que el empeño de sus Opera Omnia es testimonio evidente), se reservó la distribución de muchas tiradas de sus libros, utilizó con largueza la prensa como soporte de la publicación (o reedición) de sus obras y, en definitiva, logró ingresos holgados e incluso obtuvo de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) el sueño de muchos: una suerte de salario mensual de tres mil pesetas que, entre 1928 y 1931, le aseguraba una vida más que acomodada. Pero mucho antes, cuando se presentó en Madrid a hacerse un nombre (con los cuentos de Femeninas, de 1895, como carta de presentación), Valle llevaba como viático un sueldo de dos mil pesetas al año en cuanto empleado fantasma del Negociado de Construcciones de la Dirección General de Instrucción Pública (en ese mismo ramo y unos años después, el sueldo inicial de los maestros nacionales era exactamente la mitad). En 1931, los términos del divorcio que le impuso Josefina Blanco –asesorada por la abogada y diputada radical Clara Campoamor– le resultaron muy gravosos, como lo venía siendo ya la educación de una prole abundante que tuvo a edad tardía, pero esta biografía deja ver que había vivido bastantes años de bonanza, a los que siguió la protección decidida del gobierno republicano.

Valle asociaba la grandeza de espíritu a la precariedad de bienes y la notoriedad literaria a la incomprensión y el desdén de los demás

Su amigo y admirador Manuel Azaña, con el concurso del ministro Fernando de los Ríos, proveyó para él cargos –conservador general del Tesoro Artístico Nacional y director del proyectado Museo de Aranjuez– y le confirió la dirección de la Academia Española en Roma, que ocupó hasta noviembre de 1934, entre peleas, quejas y reclamaciones, informes valiosos que eran desestimados por sus superiores y continuos y largos viajes a España. Y mientras se gestionaron aquellas ayudas, Valle no tuvo inconveniente en arrimarse a las huestes de Lerroux, por si había algún escaño que no estuviera comprometido, o por si los radicales llegaban al poder, como lo hicieron en 1934. En mayo de 1931, Azaña lo consignó en sus diarios íntimos de un modo que puede parecer brutal: «De Valle-Inclán, como no lo fundan de nuevo, no podrá hacerse un hombre respetable».

Es patente que Valle asociaba la grandeza de espíritu a la precariedad de bienes y la notoriedad literaria a la incomprensión y el desdén de los demás. Quizá se limitaba a reproducir un eco de lo que la historiografía romántica sostenía sobre la vida y fortuna de Cervantes, o lo que se recordaba de la azacaneada biografía de Zorrilla. Siempre se vio como un aristócrata del espíritu perdido entre una tropa de villano,s y puede que llegara a creerse que era el vástago de una familia hidalga y que su fe en el carlismo equivalía a la autodefensa de un kulak marginado por una democracia liberal hecha para horteras. Alberca expone muy sensata y concienzudamente el panorama de una familia más bien de tendencias liberales, de antecedentes conocidos (y parcialmente aristocráticos, incluso), en la que la fusión de los apellidos Valle e Inclán fue cosa corriente, y en la que el disfrute de algunas propiedades agrarias e inmobiliarias se combinaron con cargos políticos y con inversiones industriales en los ferrocarriles de una Galicia que se modernizaba como el resto de España. El ensueño carlista y la invención de un país todavía feudal por parte del joven Valle-Inclán se fraguaron, sin duda, en sus años estudiantiles en Santiago, donde jamás concluyó sus estudios de Derecho (se atascó en la asignatura de Hacienda Pública, lo que parece un síntoma), pero donde practicó la esgrima y la equitación, frecuentó casinos y tertulias, leyó mucho y se acostumbró a la impunidad de la invención: en 1892 publicó en El Globo un artículo, «En el tranvía», en el que narraba un encuentro con Zorrilla. Pero el viejo romántico (que ni entonces ni nunca fue republicano, por cierto) murió al año siguiente y en 1892 ya no salía de su domicilio. Poco después volvía a publicar el mismo artículo en la prensa de México, donde residió un año, escribió bastante, tuvo alguna pendencia patriótica (en su condición de gachupín) y regresó como el soldadote del soneto cervantino: «Fuese, y no hubo nada». El viaje importante fue el de la segunda mitad de 1921, cuando conoció y defendió la revolución y saludó con entusiasmo al presidente Obregón, manco como él (sus andanzas pueden leerse en el excelente capítulo que Alberca titula «Huésped de honor»).

Pero no es fácil suscribir que en 1892 volviera de México con el «modernismo en su equipaje». Alberca acierta al recordar que Valle-Inclán no fue precisamente un autor precoz. Era un cuarentón cuando dio signos ciertos de maestría estética y de originalidad en las dos primerasComedias bárbaras y en La guerra carlista, además de anticipar milagrosamente el universo y el tono de su madurez en la novela corta Una tertulia de antaño. Compensaría con creces el retraso porque –como advierte también Alberca– fue capaz de ofrecernos una porción de obras maestras en 1920 (Divinas palabras,Luces de bohemia, Farsa y licencia de la Reina castiza, El pasajero) y de escribir Tirano Banderas y los dos primeros volúmenes de El ruedo ibérico (La Corte de los milagros yViva mi dueño), entre 1926 y 1928, lo que es casi un prodigio. Como la de Cervantes, la de literatura de Valle-Inclán fue fruto de madurez y de experiencia de la vida, también de sabias distancias o coincidencias –diríase que espontáneas, intuitivas– con las más atrevidas ideas estéticas de su tiempo. Sabemos poco, sin embargo, de lo que Valle-Inclán leyó y de lo que «respiró» de su ambiente; este libro habla poco de ello y quizá convendría no haber olvidado –lo señaló hace muchos años el ensayo La anunciación de Valle-Inclán, de Valentín Paz Andrade– su temprana frecuentación de la biblioteca pontevedresa de Jesús Muruais, bien provista de la nueva literatura decadentista francesa y de la traducida a esta lengua. No nos engañemos: la concepción de las Sonatas, con su vindicación del pasado «políticamente incorrecto» y su desenvoltura de narrador galante la adquirió en las páginas de Jules Barbey d’Aurevilly. Pero también estoy convencido de que su idea fatalista de la Historia y la concepción de los personajes de La guerra carlista debe muchísimo a la impregnación de Tolstói, como yo apunté, a título de hipótesis, hace ya algunos años. Y que, en general, la literatura rusa dejó notable huella en la mezcla de piedad y desgarro con que se acercó, ya siempre, a sus criaturas.

http://www.revistadelibros.com/articulos/valle-inclan-sin-mitos?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20150715