De: Minerva Reyes Rojas

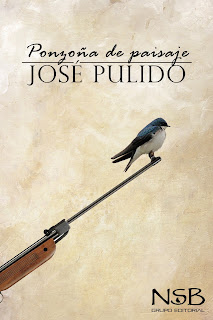

Como todos sabemos, la concepción de lo que es bueno o es malo, depende de los valores establecidos previamente por los grupos que detentan el poder y que por ende, están calificados para definir qué elementos o conductas humanas son aceptadas y cuáles no lo son dentro de la sociedad. En el caso de Ponzoña de Paisaje, el manejo definitorio del bien y el mal, se diluyen dentro del un contexto narrativo en el cual el manejo del poder ha quedado a cargo de personajes que, si bien trasgreden las leyes penales de la región, también son quienes definen lo que es aceptado o castigado dentro del grupo.

Se trata de una novela estéticamente hermosa, con un lenguaje poético muchas veces cargado de oralidad, que lanza, al ras del inconsciente del lector, la premisa filosófica relativa a esa dualidad del ser que nos mantiene a todos al borde de la santidad y al mismo tiempo a un palmo del crimen, y es que somos eso mismo que captamos al entrar en el submundo polimorfo de Ponzoña de Paisaje, una bifurcación moral que mantiene al capo del cartel y al sacerdote del pueblo, unidos en sus lados más humanos. En este sentido vemos como ambos bailan al son del amor a la humanidad, dejándose llevar por los bemoles de sus correspondientes mandamientos; el del sacerdote: no matarás, el del narcotraficante: no sapearás.

Eso sí, cada uno está destinado a proteger al otro (al menos por un tiempo) porque es que de algún modo ambos se mezclan en uno solo, ya que el sacerdote, sin proponérselo, se introduce en el mundo del narcotráfico y el lavado de dinero (al menos desde su silencio sacramental), mientras que el capo se siente aliviado gracias a la cercanía con la divinidad que todo lo absuelve.

Es así como, Ponzoña de Paisaje, aparte de ser una novela hermosa y rica para el lector, también representa todo un tratado sobre eso que en el fondo representamos todos: el mal y el bien envasados en el ser humano que inevitablemente somos